李顺恒先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」诗词特等奖

李顺恒,又名李松,1962年4月出生,祖籍云南省永善县。

1977年,李顺恒高中毕业,恰逢知青上山下乡时期,便回到家乡投身教育工作。此后,他曾任职于永善县林业局;改革开放后赴昆明务工,先后在中远建设集团云南项目、中冶天工、云南缘盛达等多家集团公司的建设项目中担任安全总监,在工程安全管理领域积累了丰富经验。

工作之余,李顺恒对文学创作怀有热忱,其作品曾获征文比赛第二名及多次优秀作品奖。他创作诗词百余首,内容多以田园风光、故乡情怀为主题,字里行间常融入劳苦大众的生活百味。目前,他已退休,定居于云南宣威市。

多样的人生经历,为李顺恒的生活沉淀了厚重的底色。无论是职场上的踏实耕耘,还是笔墨间的真情流露,都让他的人生轨迹在时代变迁中展现出独特的韧性与温度。

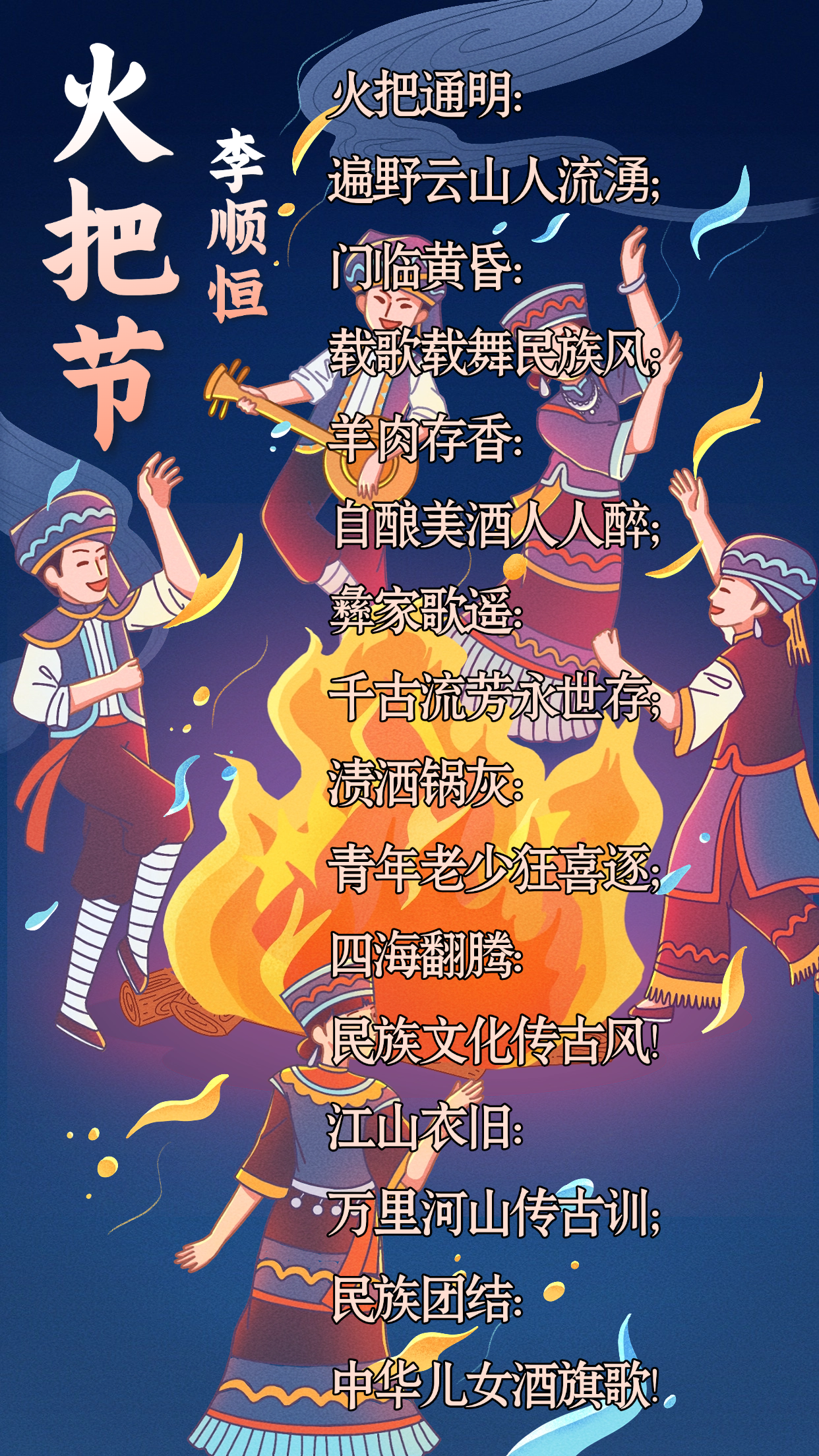

获奖作品赏析:

《火把节》这首诗展示了浓烈的民族文化色彩,并通过细腻的描写为我们展现了一幅热烈、充满活力的节日景象。李顺恒老师以火把节这一传统节庆为题材,通过生动的画面感和音韵的节奏,传递了一个极具震撼力的民族风情。

从整体来看,诗歌的节奏感很强,尤其是在“火把通明”和“门临黄昏”这些句子中,李老师在语言上巧妙地借用了“通明”和“黄昏”的意象,创造了一种由清晰到朦胧的过渡感,使得火把的光辉和节庆的氛围交织在一起,仿佛火光照亮了整个夜空,也照亮了人们内心的欢愉。

而诗中的“羊肉存香”和“自酿美酒人人醉”则直接将人带入了节庆的场景,羊肉的香气和自酿美酒的醉意传递着一种浓厚的生活气息。这里的“自酿美酒人人醉”不仅描述了食物和酒的诱人气味,也传递了人们在节日中享受美好时光的情感。

尤其是在“彝家歌遥”和“千古流芳永世存”这两句中,李老师通过提及彝族的歌声以及千古传承,传递了一种历史的延续感,突出表现了这场节庆不仅是当下的欢愉,更是跨越时空的文化传承。这种从古至今的联系,为整首诗增添了一种文化的厚重感。

接下来,诗中的“渍洒锅灰”和“青年老少狂喜逐”,通过具体的生活画面展现了火把节的群体气氛,青年和老人一起狂欢,整首诗的节奏也因此愈加轻快而有动感,仿佛能听到锣鼓喧天和舞步的节奏,给人一种身临其境的感觉。

“四海翻腾:民族文化传古风!”这一句堪称高潮,象征着民族文化的传播与复兴,传达了火把节作为民族文化重要承载体的意义,文化的力量在这里得到了淋漓尽致的展现。

诗歌的最后两句,“江山衣旧”和“民族团结”,则更深刻地传达了对传统文化和民族团结的尊重,李老师巧妙地通过对“江山衣旧”的描述,带出了“万里河山传古训”的深远意味,体现了中国文化的博大精深与跨越时空的力量。

整首诗语言上通俗易懂,但却充满了节日的激情与民族的自豪感。李顺恒老师通过这些形象而富有韵律感的句子,让读者仿佛亲身经历了火把节的盛大场面,感受到了浓厚的民族情怀。

在某些句子结构上,如果能进一步精炼语言,避免有些表达的重复感,可能会使诗歌更加简洁而有力。例如,“羊肉存香”和“自酿美酒人人醉”之间的意境可以通过更加紧凑的表达来提升整体的流畅感。除此之外,诗中对于自然景色的描写稍显简单,若能在“门临黄昏”的部分,更多加入一些关于黄昏时分景色的细腻描述,将会更丰富诗歌的层次。

总体来说,这首《火把节》展现了李顺恒老师深厚的文学素养,既有对传统文化的敬意,也有对节日氛围的传神描写。恭喜李顺恒老师在众多作品中脱颖而出,获得特等奖!李老师的作品让我们看到了民族文化的独特魅力,期待未来更多精彩的创作!

其他作品欣赏: