张树霖先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法特等奖

张树霖,笔名清寒,1952年出生,蒙古族,内蒙古通辽市人,原任职于通辽市交通运输局,现已退休。他的人生历程与书法艺术深度交织,从草原乡村的少年习字到军旅生涯的笔墨服务,再到职场岁月的艺术坚守,七十年如一日在笔墨间构筑精神家园。

张树霖自幼在农村长大,尽管家境清贫,却始终对书法怀有赤诚热爱。小学时期受启蒙老师引导,他在艰苦环境中坚持临帖习字,12岁便因笔法稚拙却颇具灵气的春联创作闻名乡里,每逢春节为乡亲挥毫的场景,成为他艺术之路的最初注脚。

1970年,张树霖入伍服役,凭借书法特长担任连队宣传干事,负责板报设计、书法展览等文化工作,其作品因兼具实用性与艺术性获部队首长及战友好评。1976年退役后,他入职化肥厂从事宣传工作,在策划画廊、编辑企业报刊的同时,始终保持每日临习颜真卿、柳公权、欧阳询等名家碑帖的习惯,锤炼书法技艺。

经年累月的沉淀,让他的艺术才华逐步绽放:1984年,作品在全国书协、化工部等五部委联办的书法展中获优胜奖;多次在上海、辽宁大连、内蒙古等地赛事中斩获奖项,作品常见于省市级报刊;持续参与地方书协展览,累计斩获一、二、三等奖多项。2023年,其作品在全国“松雪杯”书画大赛中荣获三等奖,展现出历久弥新的艺术活力。

张树霖的书法作品扎根基层生活,兼具传统法度与民间审美特质,笔力苍劲中透着质朴温情,被当地文化界誉为“草根书家典范”。作为通辽市书法家协会活跃成员,他长期致力于地方文化推广,通过公益教学、社区展览等形式,让书法艺术从展厅走向街头巷尾。

如今,年逾古稀的张树霖仍保持着每日临帖创作的习惯。对他而言,书法不仅是横折竖钩的技艺雕琢,更是精神世界的栖息之所。未来,他将继续以沉潜之心深耕传统文化,在笔墨流转间延续对书法艺术的赤诚,用一生热爱书写属于自己的艺术长卷。

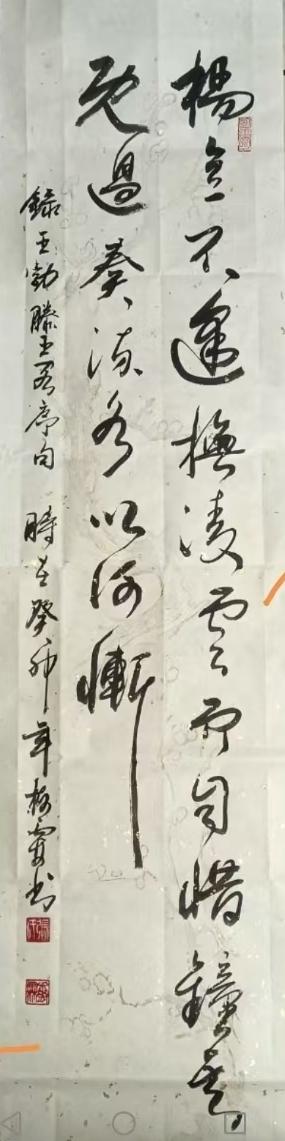

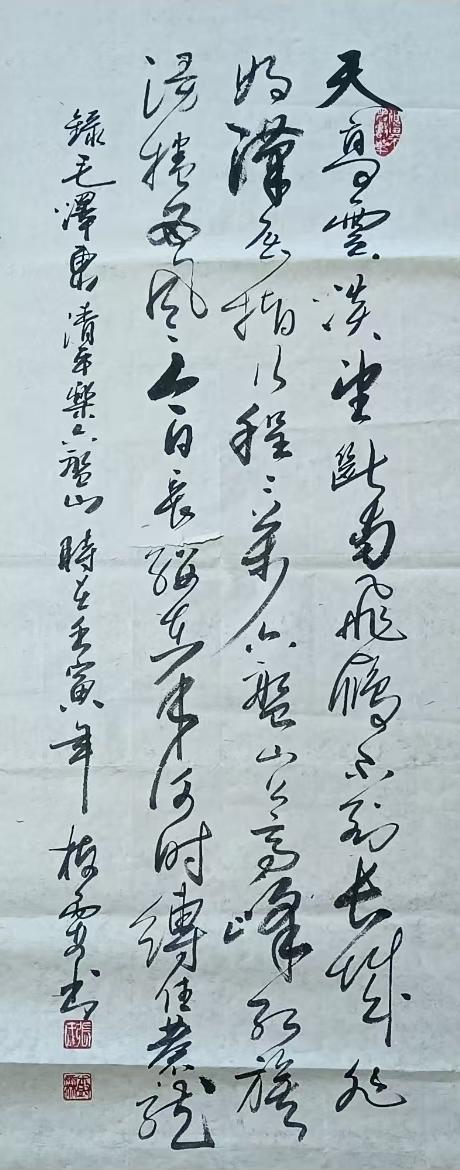

获奖作品赏析:

张树霖老师的书法作品《临江仙》,以其沉稳奔放的笔意、流畅自然的章法以及充满古意的气韵,在诸多参赛作品中脱颖而出,荣获特等奖,实至名归。这是一幅情感与笔墨高度统一的佳作,也是传统文化精神在当代书坛的精彩回响。

此作所书内容为广为流传的《临江仙·滚滚长江东逝水》,选词内容本身就承载着深沉的历史沧桑与人生哲思,极富文学底蕴。而张老师以书法这一传统载体对其进行再创作,不仅还原了词中慷慨悲凉的气象,更赋予其独特的艺术张力。

从笔法上来看,张老师的作品,笔墨纵横,转折飞动,显现出极强的节奏感和控制力。特别是在“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”这两句中,运笔酣畅、点画奔放,书写中融入了激越的情绪,将江水浩荡、英雄沉浮的意境表现得淋漓尽致。而“是非成败转头空”几字则略显收敛,更显冷静与哲思,形成了视觉与意境上的起伏呼应,可谓情随笔动,意到形生。

张老师在字的结构处理上亦见功力,虽为行草风格,却不失清晰可读。字势多斜中求正,重心稳健,不偏不倚,使整幅作品在张扬之中保持了章法的稳定性。字距行距的处理松紧有度,特别是在段落换气之处,留白得当,增强了视觉的节奏感和呼吸感,使人有“虽由人作,宛自天开”之感。

墨色的运用方面,浓淡干湿变化自然,从“古今多少事”处开始,用墨略微浓重,仿佛将词中沉郁的历史感加以强化;而在“都付笑谈中”收笔之处,墨势渐淡,意象悠远,恰好契合原词的“万事皆空、放怀一笑”的洒脱意境。

题款部分简洁有力,既完整交代创作背景,也体现出作者对传统文化与当代传播的尊重与融合。

综上所述,张树霖老师的《临江仙》不仅在技法上展示了深厚的传统功力,更通过诗意与书法的交融,表达了对历史、人生乃至艺术本身的深刻感悟。作品苍劲有力,气韵生动,是当之无愧的获奖力作。期待张老师今后继续以书法为载体,书写更多有情、有魂、有韵的作品,赓续中华书艺之薪火。

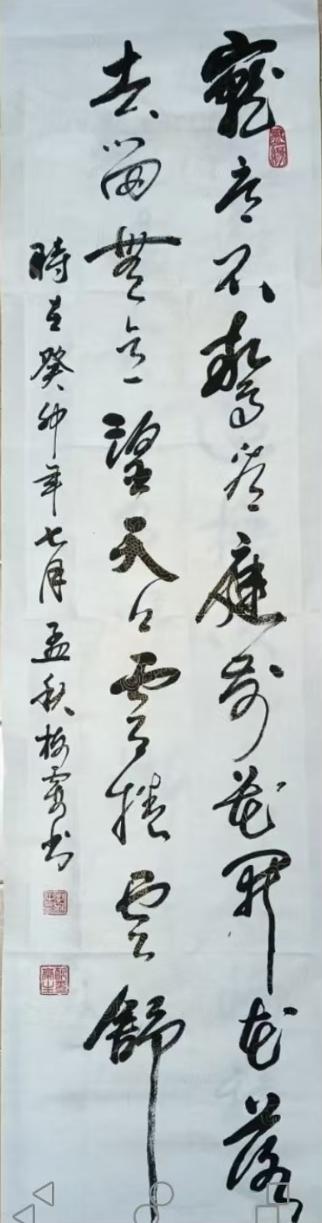

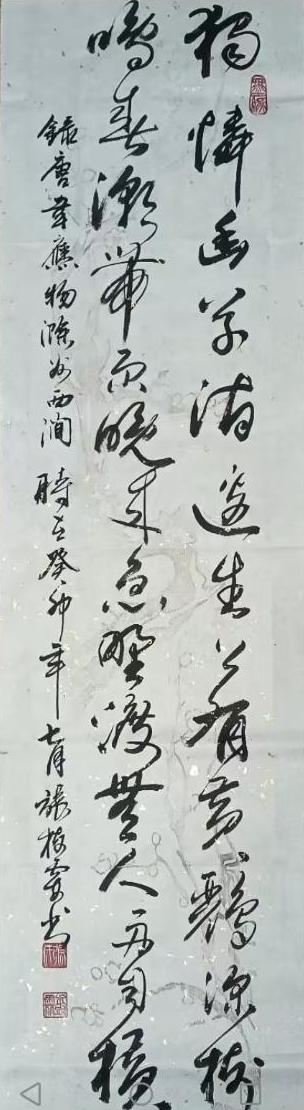

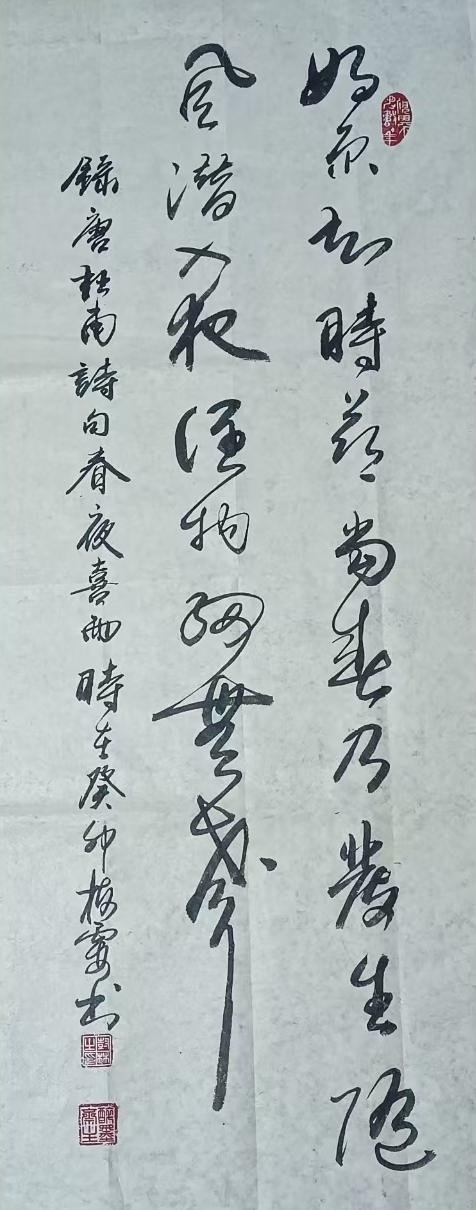

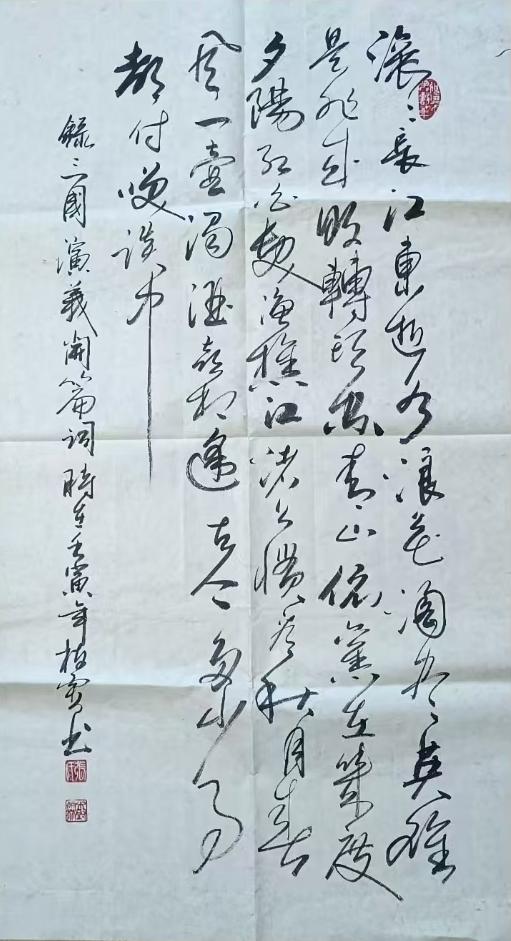

其他作品欣赏: