陈伟杰先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」诗词特等奖

陈伟杰,笔名上官瓓軒,字文韬,1987年8 月出生,陕西西安人。

陈伟杰对诗词的热爱缘起于学生时代的学习经历。彼时,知识的种子悄然播撒,为他日后钟情于诗词创作埋下伏笔。真正点燃他对诗词浓烈热情的,则是几部经典作品带来的震撼。在观看历史题材电视剧《精忠岳飞》时,南宋抗金名将岳飞所作的《满江红》,其激昂文字、磅礴气势,展现出的壮志豪情深深打动了他;《三国演义》中收录的诸葛亮《出师表》,那份忠诚与担当,在字里行间尽显,也让他领略到古人文字背后的深情大义;还有毛主席的《沁园春・雪》,大气磅礴的意境与豪迈的情怀,令他沉醉其中。自此,陈伟杰深深爱上了诗词这一独特的文学形式。

在日常的生活里,这份热爱促使他拿起笔,尝试创作诗词。从最初对经典句式的青涩模仿,到如今逐渐将自己对生活、对世界的理解融入平仄格律,每一首作品都承载着他的感悟与思考。

陈伟杰在诗词的世界里不断探索,将个人的情感与对经典的尊崇融入笔端。在传承经典的同时,也以自己的文字为当下生活赋予诗意表达。

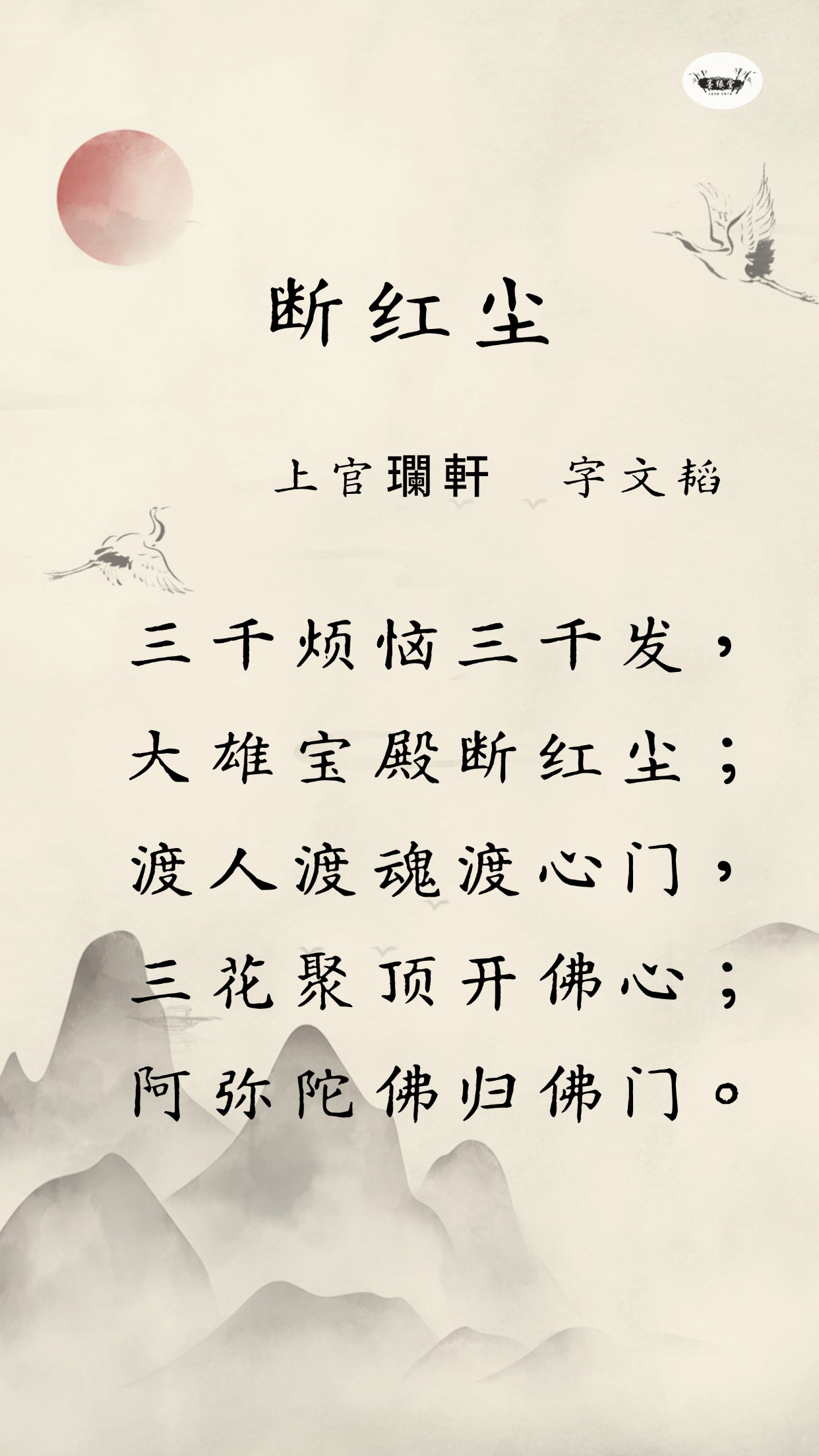

获奖作品赏析:

《断红尘》是上官瓓軒老师的一篇深刻且富有哲理的诗作。整首诗的意境悠远深邃,结合佛教教义与人生的苦闷,展示了诗人对红尘的彻悟与对超脱的追求。在这篇诗中,诗人通过简洁却富有力量的语言,表达了对世间纷扰的超越,同时也流露出一种心灵的解脱与归宿感。

从全诗的结构来看,诗人将每一节的内容紧密关联,巧妙地通过“渡人、渡魂、渡心门”的递进关系,揭示了佛教中的三位一体之救赎过程。这种层层推进的结构感,不仅使得诗的主题更加饱满,而且也让人在阅读中感受到一种逐渐升华的力量。诗歌的开头就引入了“三千烦恼三千发”,这个常见于佛教文化中的句式,表达了烦恼无尽、困扰无尽的意境。这里的“发”字,不仅是形象化的“烦恼”呈现,更是一种物理与心理的纠缠,暗示着心灵的束缚,给人以强烈的感官冲击。

接下来的“大雄宝殿断红尘”一句,则将佛教的清净、脱俗与“红尘”对立开来。大雄宝殿本是佛教寺庙中最神圣的地方,而“断红尘”则是佛教徒所追求的断舍离之境,传递出一种从尘世烦扰中解脱出来的清净之境。诗人通过这两者的对比,展现了佛法中的超凡脱俗,给人一种内心的平静和安宁。

“渡人渡魂渡心门”,这里通过“渡”的层层递进,分别从外到内表达人生的三重救度:首先是对他人的救赎,再到对灵魂的解脱,最终是心灵的真正开悟。每一层次的“渡”,都是心灵得到升华的过程,既是慈悲的传递,也是自我超越的体现。这里的“心门”尤为重要,它指向的是内心的觉醒与开悟,而非外在的形式或仪式。

“第三花聚顶开佛心”这句深刻地运用了佛教中的“三花聚顶”一语,三花象征的是佛教徒通过修行达到的智慧、慈悲与力量的结合,最终达到佛心的开悟。通过这层深刻的意象,诗人表达了个人修行过程中的内在蜕变,这也是整首诗歌思想的高潮部分。诗人在这句中所展现出的智慧,不仅是对佛法的理解,也是对生命真谛的领悟,给予了读者深刻的启示。

最后一句“阿弥陀佛归佛门”可以说是整首诗的归宿与总结,寓意着最终归于平静与解脱,回归佛教的怀抱。这一句不仅是对佛教文化的致敬,更是对全诗思想的圆满结束,呈现出一种极具仪式感的崇高境界。

总体而言,上官瓓軒老师的这首《断红尘》以简练却富有哲理的语言,展现了佛教对心灵解脱的智慧,体现了诗人对人生、对苦难、对超脱的深刻感悟。全诗的情感层次丰富,结构严谨,情理相通,充满了启发性。

总体来说,《断红尘》是一首具备哲理性与艺术性的诗作,恭喜上官瓓軒老师在这篇作品中展现了深厚的文学素养与对佛教文化的独到理解,期待他在未来的创作中,能够继续发扬这种深邃的艺术风格。

其他作品欣赏: