虞继云先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」诗词一等奖

虞继云,笔名学能,汉族,1952年7月25日出生,河南省信阳市罗山县人。他的人生轨迹跨越了乡村教育、外出务工与文字创作多重领域,以坚韧不拔的精神和对文字的热爱,在时代浪潮中书写着属于基层的独特叙事。

受特殊历史环境影响,虞继云的学业进程有所延迟。他于1960年进入小学,至1968年完成小学学业,1970年秋初中毕业。毕业后,他回到本村小学担任民办教师,十年间投身乡村教育事业,后于1980年离开岗位。此后五年,他在家务农,直至1986年踏上外出务工之路,前往深圳、广州等地工作,直至2007年底退休。即便退休后,他仍继续在郑州、信阳、佛山、上海、常州等地的小区、工厂担任保安,直至 2020 年结束职业生涯,回归农民身份。

尽管人生经历辗转,虞继云始终保持着对自学与创作的热忱。任教及务工期间,他笔耕不辍,积极进行创作。早期,20多篇新闻广播稿在罗山县广播站播出;其后,30余篇新闻报道及10多首诗歌陆续发表于《广州日报》《羊城晚报》《羊城市容报》《南方日报》《信阳日报》《河南日报》等报刊。此外,他撰写的2篇环卫部门内部论文,分别在相关比赛中荣获二等奖和三等奖。这些成果不仅展现了他扎实的文字功底,更展现了一位非职业创作者对时代脉搏的敏锐捕捉。

从乡村讲台到城市街巷,从务工生涯到笔端耕耘,虞继云用文字串联起丰富的人生阅历。未来,他或将继续以农民的质朴情怀和观察者的细腻视角,记录时代变迁,为基层文化创作注入鲜活的生命力。

获奖作品赏析:

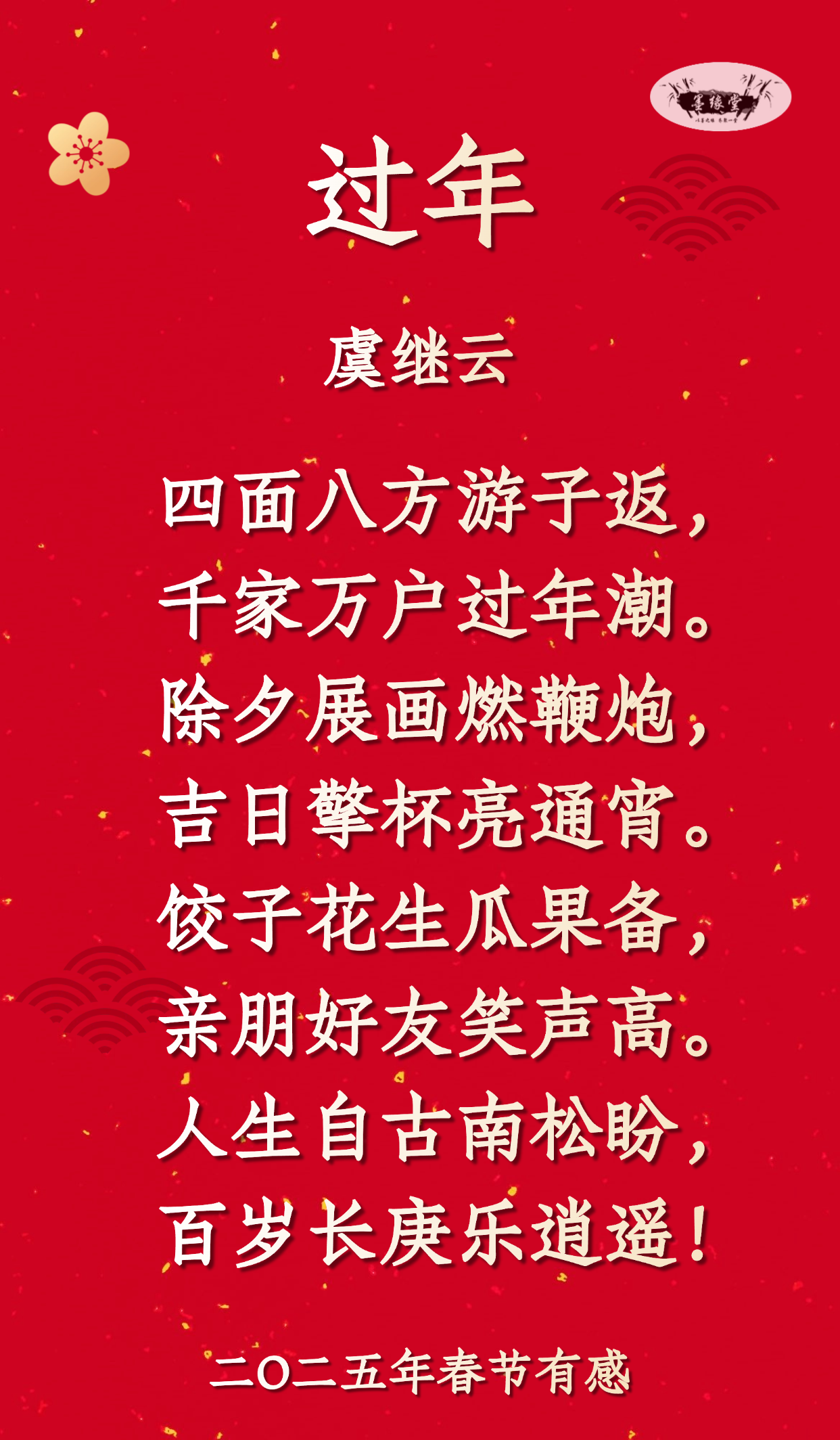

《过年》是虞继云老师创作的一首富有节日气氛的诗歌,以浓烈的年味和欢庆的场景为背景,描绘了春节期间的家庭团聚、朋友欢聚一堂的美好景象,融入了对生活的祝福与对美好时光的感慨。整首诗歌语言简洁明了,充满了浓厚的节日气氛和对传统文化的尊重。

诗歌的开篇“四面八方游子返,千家万户过年潮”便生动地描绘了春节期间的团圆景象。无论身在何方,人们都会归家过年,这一幕在诗人笔下被刻画得热烈而温暖。通过“千家万户过年潮”,生动展现了节日的普及性与人们对团聚的期待和渴望,气氛欢腾,热闹非凡。

接着,“除夕展画燃鞭炮,吉日擎杯亮通宵”则通过描写除夕夜的庆祝活动,展现了春节的传统风俗。展画、燃鞭炮、举杯通宵,所有这些细节让人感受到一种热烈的节庆氛围,也让人联想到中国传统年节中那种年味十足、辞旧迎新的感觉。尤其是“吉日擎杯亮通宵”这一句,通过“通宵”二字,突出了春节这个特殊时刻的意义,象征着除夕到初一的过渡,带着对新一年的美好期盼。

“饺子花生瓜果备,亲朋好友笑声高”是对春节餐桌上丰富食品的描写,也是春节聚会的欢乐场面。饺子、花生、瓜果等象征着吉祥和幸福,而“亲朋好友笑声高”则营造出一种温暖和睦、其乐融融的氛围。这一段非常生动地表现了春节期间,家家户户的团圆和欢庆。

诗歌的结尾通过“人生自古南松盼,百岁长庚乐逍遥!”来表达对生命的祝福与对未来的美好期望。南松作为长寿的象征,在这里用来表达对长寿、安康的祈愿;而“百岁长庚”则代表着健康、长寿和幸福。最后的“乐逍遥”也进一步强调了对生活的热爱与向往,诗人希望在长寿的基础上,能保持乐观与自由的生活态度。

整首诗歌充满了浓浓的节日氛围,虞继云老师通过细腻的描写,将春节的欢庆与家庭团圆的温暖呈现得淋漓尽致。同时,诗歌的结尾通过对长寿与快乐的祝愿,为全诗带来了更为深远的寓意,传达了诗人对美好生活的热切期待。

不过,诗歌整体情感表达上较为平稳,虽然展现了浓厚的节日氛围,但在情感的波动上稍显单一。可以在某些地方通过增加细腻的情感描写,例如对团聚时刻的回忆,或是对故人的思念,来增强诗歌的情感层次。再者,诗中的节令描写如“除夕展画燃鞭炮”可以再通过更多具体的细节,使得画面更加生动和有层次。

总体来说,这是一首充满春节气息和生活温暖的诗歌,语言简洁、意境温馨,展现了诗人对家乡、对亲朋、对新年的美好祝愿。恭喜虞继云老师的作品在众多诗作中脱颖而出,实至名归!

其他作品欣赏: